Pourquoi “Frankenstein” est immortel

Un mème internet l’affirme : “La culture, c’est de savoir que Frankenstein n’est pas le nom du monstre, mais celui de son créateur. La sagesse, c’est de comprendre que c’est bel et bien le nom du monstre.”

Paru en 1818, d’abord de façon anonyme, rappelle le Smithsonian Magazine, le livre de l’écrivaine anglaise Mary Shelley a eu une influence considérable sur la littérature mais aussi le cinéma.

Le mensuel américain résume : “Ce roman raconte l’histoire troublante du docteur Victor Frankenstein qui, ‘par une sinistre nuit de novembre’, et grâce à l’électricité parvient à donner vie à un assemblage de morceaux de cadavres humains.”

Mais après avoir passé neuf mois à la conception de sa créature, à laquelle il ne donnerait jamais de nom, le scientifique suisse regrette immédiatement d’avoir percé les secrets de la nature. “Lorsqu’il comprend quelle forme de vie il vient en fait de créer, cette bénédiction devient un fardeau dont il ne veut pas porter la charge.” Il l’abandonne donc à son triste sort.

“Face à tant de cruauté, le monstre esseulé décide de se venger et de détruire la vie de son créateur en tuant ses proches.”

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro est fasciné depuis l’adolescence par ce roman.

Sans surprise, car sa passion pour les monstres en tout genre est visible dans tous ses films. Alors que son Frankenstein est diffusé par Netflix depuis le 7 novembre, il raconte au quotidien américain The New York Times à quel point c’est un projet de longue date.

Guillermo del Toro souligne aussi que Mary Shelley – comme ceux et celles qui ont adapté son roman depuis – ne rentre pas dans les détails de la méthode du scientifique. “Je voulais retracer chaque étape de l’assemblage anatomique de la créature. Sa manière de procéder est comme un reflet de sa personnalité.”

L’importance de l’œuvre originale, inscrite dans l’ère du romantisme et du roman gothique, tient à ce qu’il s’agit de la première pierre d’un genre à part entière : la science-fiction.

Le récit de Mary Shelley est éternel, explique le Smithsonian, et les multiples adaptations pour la scène ou l’écran en sont la preuve.

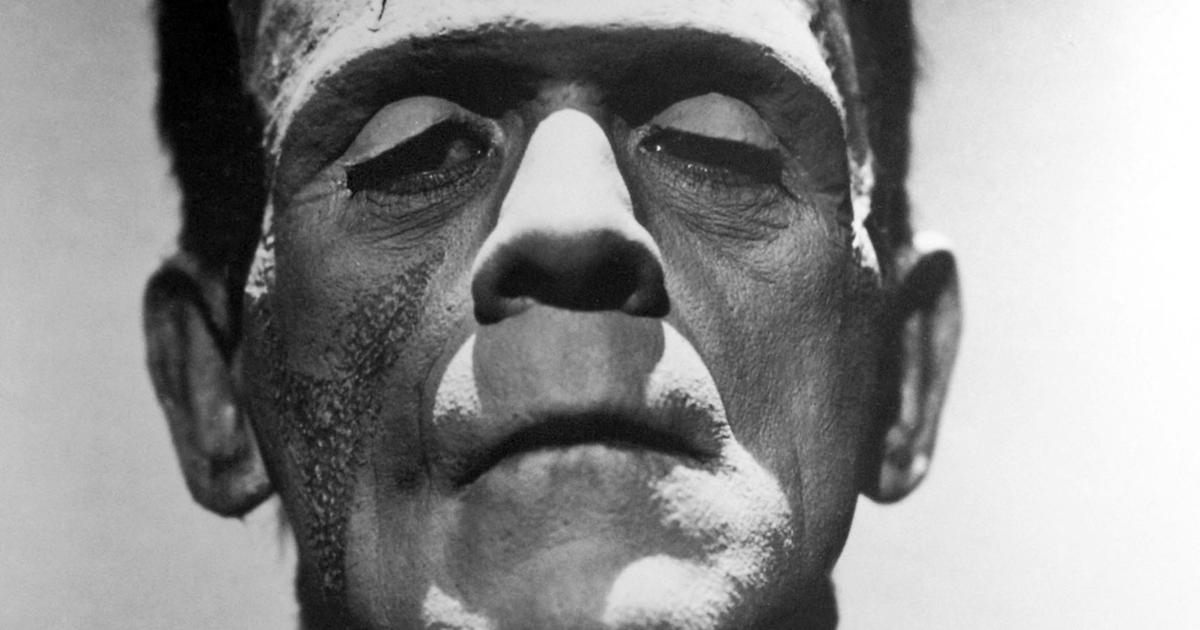

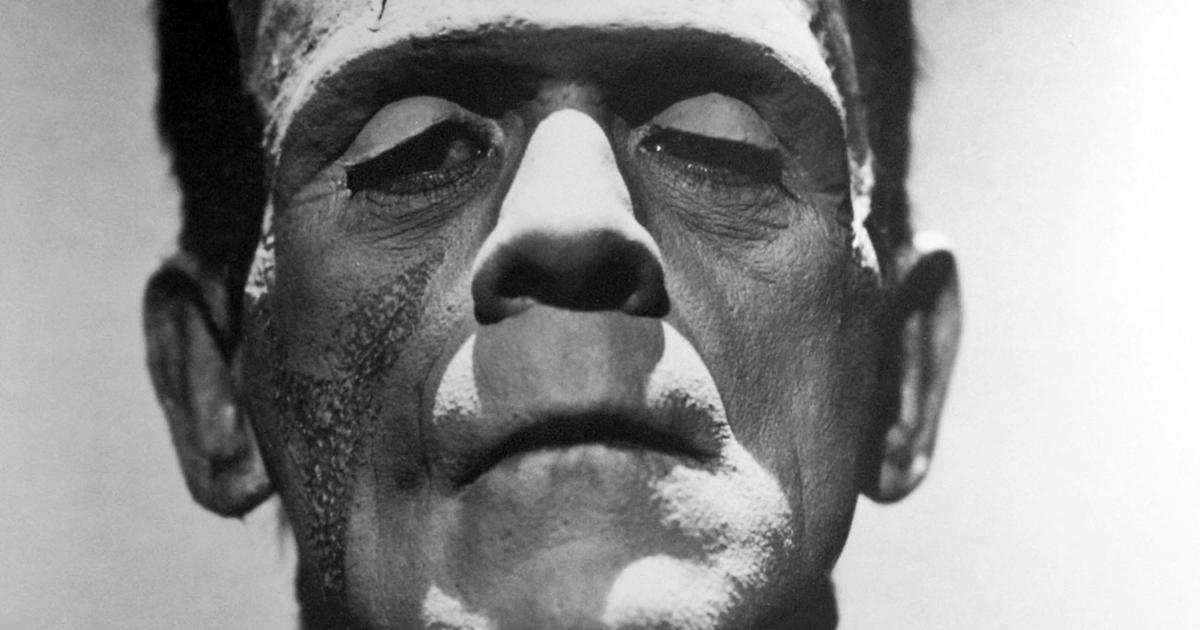

Hollywood a contribué à cette immortalisation dans la culture populaire. “Notamment grâce au grand classique de 1931, avec Boris Karloff dans le rôle du monstre. Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’image de Karloff – tête carrée, visage balafré, allure de zombie et cou retenu par un boulon – qui vient immédiatement à l’esprit à l’évocation de la créature.”

Depuis, il y a eu quantité d’autres films, de La Fiancée de Frankenstein en 1935 au Frankenstein de Kenneth Branagh en 1994, en passant par des parodies, ou des œuvres plus librement inspirées.

Le Smithsonian indique justement que The Bride !, signé Maggie Gyllenhaal et qui doit sortir au printemps 2026, reprend l’idée d’une compagne féminine pour la créature (déjà évoquée mais non réalisée dans le roman). Et se déroule dans le Chicago des années 1930.

Ce n’est donc pas seulement l’invention de la figure du savant fou qui donne à l’œuvre sa postérité. “Frankenstein est une réflexion sur la douleur, le pouvoir et la solitude absolue, entre bien d’autres sujets : il retrace le combat entre un créateur et sa création.”

D’ailleurs, l’autrice a plusieurs fois remanié le roman, dont la dernière version, la plus lue, est de 1831, explique le Smithsonian.

C’est parce que Mary Shelley refuse de dire quoi penser aux lecteurs, et qu’elle offre de multiples interprétations possibles, que l’œuvre est un classique si fascinant, analyse Sharon Ruston, professeure de lettres à l’université de Lancaster, en Angleterre, et fine connaisseuse de l’écrivaine.

“À chaque lecture, j’y découvre quelque chose de nouveau.”—

Courrier International